Die Titel der sonntäglichen Blogposts sind immer so irritierend, dass sie sich – wenn diskussionswürdigere Themen drin stecken – schwer über soziale Netzwerke verteilen.

Da muss jemensch erst ein paar Zeilen über nassen Schnee im Garten der Freundin lesen oder über Gemach und Ungemach der letzten Woche, bevor der Abschnitt kommt, der interessant ist.

Tja, das ist halt so. Ich finde es auch ganz gut, weil die üblichen Diskussionskrieger aller Lager nicht so forsch hier einreiten. Wenn es zu unübersichtlich wird, mache ich Zwischenüberschriften, so wie heute.

Verpackung und Alltagslogistik in der DDR

Auf Twitter sprachen wir gestern über das Thema Plastiktüten und Verpackungen, Anlass war dieser Tweet.

Es gibt mir immer einen kleinen Ruck, wenn mir bei Frau Tulpe neuerdings ein Schwung Kleinkram – ein Stück Stoff, etwas Band, Garn, der Kassenzettel, die Rabatt-Tulpe etc. einfach so rübergeschoben wird. Im Weleda-Store passiert dasselbe, ich kaufe meine Hautcreme, die Verkäuferin legt sie an ihre Kasse, kassiert und wenn sie das Geld hat, stellt sie sie vor mich hin, legt Pröbchen daneben und wendet sich ab. Ebenso in der Apotheke, wo nun auch noch das kleine Ritual, verdeckt unterschiedlich begehrte Giveaways dazuzulegen, öffentlich wird. (Ein Hustenbonbon-Pröbchen oder doch wieder die Wegwerf-Taschentücher, die die Wäsche versauen?)

Ich habe zwar seit Jahren einen Polyester-Beutel mit dem Aufdruck „Zeeman Supertextiel“ in der Tasche, der einen mittleren Einkauf fassen kann, aber der Akt von Kauf und Inempfangnahme von etwas, für das man einen Wert in Geld hingegeben hat, ist für mich beschädigt.

Einkaufen im Westen war für mich auch der Akt, dass Waren bequem transportverpackt mit einem freundlichen Abschiedsgruß über die Ladentheke gereicht wurden. Heute besteht der letzte Akt des Kaufrituals im Wegdrehen zum nächsten Kunden, allerhöchstens in: „Und Sie komm so damit zurecht?“ oder „Tüte kost‘ aber jetzt 20 Cent extra.“

(Mal davon ab, dass ich einen schönen und praktischen Halter für ausgediente Einkaufstüten habe, um Müll zu sammeln.)

Die frenetische Berichterstattung über die Unverpackt-Läden kam bei mir nur als Horror ohne Tüten an.

In ganz üblen Zeiten lagen am Gemüsestand der DDR-Kaufhallen Zettel, auf denen stand „Sauerkraut. Verpackung selbst mitbringen“. Denn in den groben grauen Papiertüten aus Recyclingmaterial schaffte es ein Pfund loses Sauerkraut nur unter saften und stinken bis in die Küche des Käufers. (Mal ganz abgesehen vom Problem mit der Lebensmittelhygiene.)

Nein, es gab keine Plastiktüten an der Kasse, in denen der Einkauf nach Hause getragen werden konnte und es gab für Waren, die in größeren Einheiten geliefert wurde, auch keine adäquaten Umverpackungen. (Und wenn es sie gab, waren sie sicher anderen Verwendungen zugeführt worden.)

Fleischsalat wurde in dünnes, schnell durchfeuchtendes Butterbrotpapier appliziert und zugedreht. 5 Eier in spitze, nachlässig verleimte grobe Papiertüten gepuzzelt. Mehl und Zucker waren zwar verpackt, aber rieselten und staubten aus allen Nähten. Milch gab es in schweren Halbliter-Glasflaschen mit dünnem Alufolienverschluß oder ewig kaputten, aus einem säuerlich riechenden Milchsee zu fischenden Schlauchbeuteln (erst mal eine Weile halten, abtropfen lassen und schauen, ob er womöglich pieselt).

Brote standen auf diesen großen fahrbaren Stiegen, mit denen es aus der Bäckerei kam oder wurden in ein Regal geknallt. Unverpackt. Es gab zwar das ungeschriebene Gesetz, dass man die Brote zur Auswahl der Frische nicht antatschen durfte, aber ein Papier, um die Hand zu schützen, lag nicht immer dabei. Brötchen wurden in eine verglaste Horte geschüttet und mussten unten mit einer Zange entnommen werden, wurden dann aber unverpackt in den Einkaufskorb geworfen.

Kartoffeln gab es nur in 5-Kilo-Netzen, sie waren voll Erde und gegen Ende des Winters halb vergammelt.

Einzelhändler wickelten ihre Ware Old School in Zeitungspapier. Wenn es keine Eiswaffeln gab, wurde kein Eis verkauft.

Gemüse, Obst und Bäckerbrötchen wurden in mitgebrachte Netze und Beutel der Käufer geschüttet. Es gab bedruckte Brotbeutel aus weißer Baumwolle, auf denen „Frische Brötchen“ stand, die man mit sich nahm, wenn man sich im Urlaub morgens eine Stunde beim Bäcker anstellte.

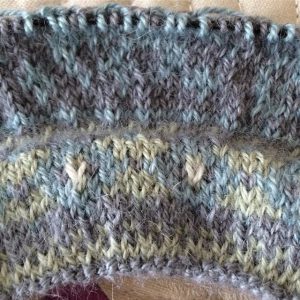

Überhaupt, ohne Netze und aus Resten der Kittelschürzenproduktion gefertigte, absurd gemusterte Dederonbeutel, die Menschen immer bei sich trugen, wäre nichts gegangen.

Heute werden diese Transporthelferchen in Museen ausgestellt, zusammen mit den mit primitivem ornamentalen Stempeldruck („Guter Einkauf…Obst und Gemüse sind ja soooo gesund…) versehenen Papiertüten. Vielleicht gibt es noch die Geschichte dazu, dass Menschen in der DDR sich immer dann zum Kauf anstellen mussten, wenn es etwas gab, nicht wenn sie Zeit dazu hatten.

Aber das ist nur die halbe Geschichte. Die Frauen kümmerten sich darum, die Lebensmittel und Waren des täglichen Bedarfs heranzuschaffen. Diese Frauen betreuten und transportierten dazu die Kinder, arbeiteten Vollzeit (*mit Einführung der 5-Tage-Woche 1967 hieß das: 43,75 Stunden im Einschichtsystem, 42 Stunden im Zweischichtsystem und 40 Stunden im Dreischichtsystem) und hatten in 95% der Fälle kein Auto zur Verfügung.

Die Entfernungen waren unterschiedlich. Hatte man Glück, wohnte frau gleich neben der Kaufhalle (ist mir zweimal passiert), hatte man Pech, schleppte frau den Einkauf einen Kilometer. Ein Wochenendeinkauf hatte mit Milch, Kartoffeln und Getränken schnell 15 Kilo. Es machte meist auch wenig Sinn, sich das auf tägliche Gänge aufzuteilen, weil die Wartezeit an den Kassen nach Feierabend lang war.

Kaum jemand hatte Zeit, nach der Arbeit erst einmal nach Hause zu gehen und die nötigen Verpackungen und Transporthelfer zu holen.

Die müde Ost-Mutti ging von der Arbeit kommend in den Kindergarten und dann einkaufen (wenn sie es nicht schon während der Arbeitszeit getan hatte) und zerrte ebenso müde und quengelnde Kinder mit sich, die sich an ihre 2-3 Beutel und Netze hängten. Oder sie fuhr mit dem Rad, den Einkauf links und rechts am Lenker hängend, die Kartoffeln auf dem Gepäckträger, ein Kind im Korb vor dem Lenker und eines dahinter, auf einem kleinen Kindersattel.

Waren die Kinder größer, schickte man sie zu Teileinkäufen. Wobei das nicht immer risikolos war.Die Milchflaschen gingen auf dem Weg zu Bruch oder das Kind griff nach dem Brot, auf das sichtlich schon jemand draufgetreten war und traute sich nicht, ein anderes zu nehmen (denn angefasst wird gekauft). Die Verkäuferinnen drehten ihnen die miesesten Waren an, die Brötchen von gestern, die Blumen, die schon rieselten, die angedetschten Äpfel, weil sie wussten, sie konnte sich nicht wehren und die Eltern hatten keine Zeit, sich zu beschweren.

Marktbesuche (jede Stadt hatte ihren wöchentlichen Bauernmarkt, der um 6 Uhr morgens öffnete) waren nur möglich, wenn man von der Nachtschicht kam oder aber alles mit zur Arbeit nahm.

Die älteren Landbewohner nutzten noch gern Bollerwagen in verschiedenen Größen, aber das hieß: Genug Platz, um sie aufzubewahren, kürzere und ausreichend befestigte Wege und immer der Extragang, um ihn erst einmal zu holen.

In meiner Erinnerung war sämtliche Alltagslogistik arbeitender Menschen in der DDR damit verbunden, schwere, unkomfortabel verpackte Dinge weit zu schleppen, obwohl man erschöpft und hundemüde war. Zu Hause erwartete einen dann eine Wohnung mit kalt gewordenen Öfen und Kohlen mussten auch noch aus dem Keller hochgetragen werden.

Zumindest funktionierte der Expressgepäckdienst der Reichsbahn noch. Man gab Dinge am Bahnhof auf und sie wurden einem mit einigem Glück für wenig Geld sogar nach Hause geliefert. So bekam man einen Eimer Kirschen, der mit einem Tuch zugebunden war, vom Land geschickt oder sendete einen geerbten Tisch von Dresden nach Berlin, den man vorher in alte Tischdecken einnähte.

Größere Dinge waren ebenfalls ein Problem. In die Autos – wenn man denn überhaupt eines hatte – passte so gut wie nichts rein und einen Feder- oder Achsbruch wegen Überladung riskierte man ungern, das war kaum zu reparieren.

Der Mann von Welt hatte einen Trabant mit Anhängerkupplung und einen Anhänger. Damit ließen sich Zementsäcke, Bretter, Ziegelsteine, Möbel und Haushaltsgeräte problemlos transportieren. War der Mann von Welt geschäftstüchtig, verdiente er sich mit Transportdiensten sogar etwas dazu.

War man jung und hatte nix, schleppte man einen Zentner Reisstrohmatten von einer Freizeitverkaufsausstellung auf dem Buckel zur Straßenbahn. (Danke Bruderherz!)

Kleine Anekdote am Rand: Als ich in der Reha war, erzählte mir eine Endfünfzigerin aus dem Erzgebirge, sie kenne alle Campingplätze rund um Ostberlin von früher. Die Sachsen machten dort Urlaub, um im besser versorgten Berlin Mangelwaren einzukaufen. Sie lösten ihr Logistikproblem äußerst clever. Sie reisten mit Einkochgläsern voller Essen an – Suppe, Rouladen, Sauerbraten – leerten diese, sparten sich damit auch das aufwändige Kochen, kochten in diese Gläser Pfirsiche ein, die es nur in Berlin zu kaufen gab und nahmen sie mit nach Hause. Fazit dieser Frau: „Das war die schönste Zeit meines Lebens!“.

Ich schwieg dazu.

Jenseits von dieser Anekdote: Ist es nachvollziehbar, dass ich es schätze, Waren gut tragbar verpackt überreicht oder nach Hause geliefert zu bekommen?

Sehr lesbares

Frau Kiki und Frau Nessy haben Klartext über einige Aspekte unserer Welt seit der Präsidentenwahl geschrieben. Wer sich nun vor allem in Angst-und Bedrohungsszenarien ergeht und die Schuld bei anderen sucht, liest die eine oder andere Bemerkung in diesen Texten vielleicht nicht gern. Da muss mensch durch.

Frau Nessy schreibt über die Wahl der Entmachteten und Kiki, deren pointierten Stil ich sehr schätze, reizt die eine oder andere mit ihren Zwo Cent zur Wut und schnippischen Werturteilen.

Wer nie Gelegenheit hatte, außerhalb von Kultureinrichtungen und Startups zu jobben, sollte diese Reportage aus der anderen Welt des Niedriglohns lesen.

Nachtrag: Das noch. DER CLUB “AUX BONNES MOEURS” Ich bin mit Emigrantenliteratur aufgewachsen. Wenn ich das lese, schwingt in mir eine lange verstummte Saite.

BTW Je öfter ich diese Statements höre, dass „die da“ Idioten sind, mit denen man nicht diskutieren kann, desto mehr bin ich dafür, Studenten wieder in Betriebe zu schicken, damit sie in einfachen Tätigeiten mal auf Augenhöhe mit anderen Menschen als ihresgleichen zu tun bekommen.

Wer wirklich Durchblick hat, weiß, dass Leute zu drastischen Worten greifen wenn sie nichts zu verlieren haben und man ihnen ansonsten eh nicht zuhört. Jenseits der Worte: Im Augenblick tritt jeder nach unten. Die Eliten auf die Normalos, die Normalos auf die Anderen.

Die Ausländerpolitik der Bundesregierung ist Anlass. Die Ursachen liegen wesentlich tiefer und sind, unter eigenen Verstrickungen, auf Anhieb und mit wenig Zeitabstand nicht so einfach zu erkennen. Dazu wird es noch eine Weile brauchen.

Den Lauf der Geschichte indes werden wir nicht aufhalten können. Wir ernten, was wir gesät haben.